本文

観世音寺講堂の棟札が県の指定文化財になります

観世音寺は、7世紀後半に天智天皇が母・斉明天皇の供養のために創建し、天平18年(746)に完成した寺院です。講堂・金堂・五重塔を中心に七堂伽藍が建ち並ぶ西日本随一の大寺院で、「府の大寺」と称されました。正式な僧侶となる儀式を行うための「戒壇」が設置されたことで、遠方からも多くの仏教者が訪れ、隆盛しました。戦国時代には戦火により荒廃しますが、江戸時代に福岡藩のもとで復興されました。

観世音寺の講堂(講義や法会の場)と金堂(本尊を安置する建物)は、昭和32年(1957)に福岡県指定有形文化財に指定されています。講堂は、寛永7年(1630)の大風により大破したのち、元禄元年(1688)に再建されました。大破後に建てられていた仮堂は、後に金堂にされたと見られます。

観世音寺の講堂(右)と金堂(左)

令和7年3月10日、福岡県教育委員会は観世音寺講堂の棟札3枚を、観世音寺講堂及金堂に追加指定することを決定しました。後日の福岡県公報に登載される告示の日をもって、指定となります。

棟札は、寺院の建築・修理の事情などを記録した札です。この棟札には、元禄元年の講堂再建を福岡藩3代藩主・黒田光之が行ったことや、工事に関わった大工の棟梁の名前、造営年代、工事内容などが記されていて、江戸時代における観世音寺の造営の沿革を示す貴重な資料です。そこで、観世音寺講堂及金堂の附として追加指定し、一体的な保護を図ることになりました。

なお、観世音寺境内の拝観は可能ですが、今回指定された棟札の見学はできません。

追加指定された文化財

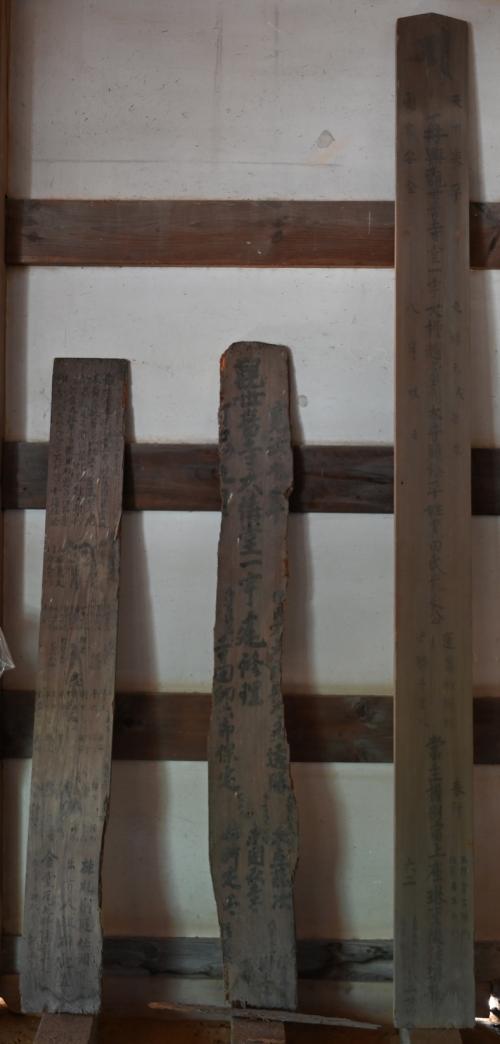

観世音寺講堂棟札

(右)元禄元年(1688)棟札

総高 2,864mm、肩高 2,836mm、

上幅 210mm、下幅 211mm、厚 26mm

木材:スギ、表面調整道具:台鉋(表)・手斧(裏)

(中)寛政9年(1797)棟札

総高 1,872mm(一部欠損)、肩高 1,893mm、

上幅 202mm、下幅 195mm、厚 13mm

木材:スギ、表面調整道具:台鉋

(左)文政8年(1825)棟札

総高 1,823mm(一部欠損)、肩高 1,821mm、

上幅 217mm、下幅 213mm、厚 14mm

木材:スギ、表面調整道具:台鉋