本文

万葉集筑紫歌壇

万葉集筑紫歌壇

『万葉集』とは、7世紀後半から8世紀後半にかけて編纂された、現存する日本最古の歌集です。全20巻、約4500首の歌が収められています。作者層は天皇から農民まで幅広い階層に及び、詠まれた土地も東北から九州に至る日本各地に及びます。

約4500首のうち、筑紫(狭義には福岡県の大部分。広義には九州地方)で詠まれた歌は約320首、筑紫と関係がある歌は約60首があり、地方としてはかなりの数です。この中心になったのは、神亀5年(728)から天平2年(730)年まで大宰府の長官として着任した大伴旅人(おおとものたびと)です。彼を中心に、小野老(おののおゆ)、山上憶良(やまのうえのおくら)、沙弥満誓(しゃみまんせい)、児島(こじま)、大伴坂上郎女(おおとものさかのうえのいらつめ)といった歌人たちが盛んに歌を詠み、豊かな文化がはぐくまれました。彼らの活動を、後の人が「万葉集筑紫歌壇」と呼びました。

筑紫歌壇の活動のなかでも「梅花の宴」はその名を知られています。当時、梅は唐から渡ってきた新奇な先進の文物のひとつでした。大伴旅人の邸宅に大宰府の役人たちが集まり、梅を愛でながら酒を飲み歌を詠む宴を開いたのです。この時の歌が、序文とともに『万葉集』におさめられています。この序文は新元号「令和」の典拠ともなりました。

「梅花の宴」を博多人形で再現したジオラマ。

山村延■(のぶあき。■は火へんに華)氏製作、大宰府展示館所蔵・展示

筑紫歌壇の代表的な歌

わが園に 梅の花散る ひさかたの 天より雪の 流れ来るかも

| 読み | わがそのに うめのはなちる ひさかたの あめよりゆきの ながれくるかも |

|---|---|

| 歌番号 | 巻5-822 |

| 作者 | 大伴 旅人(大宰帥) |

| 詠作時期 | 天平2年(730)1月13日 |

| 歌の意味 | わが庭に梅の花が散っている。はるかな天空から雪が流れて来るのだろうか。 |

| 解説 | 「梅花の宴」で主催者の大伴旅人が詠んだ歌です。梅はこの頃の日本に伝わったばかりの珍しい花でした。ちなみに、梅には白い花を咲かせる「白梅」と、ピンク色の花を咲かせる「紅梅」があります。この歌が詠まれたころの日本に伝わっていたのは白梅でした。紅梅が伝わるのは平安時代9世紀です。 この歌では、白い梅の花が散るのを雪に見立てています。これは漢詩に典拠がある表現で、旅人の漢詩の教養を物語ります。花が散る美しい情景から天の広がりを詠んだおおらかな歌です。 |

| 歌碑 | 太宰府天満宮境内(だざいふ遊園地前) |

地図の読み込みに関する問題が発生したとき<外部リンク>

世の中は 空しきものと 知る時し いよよますます 悲しかりけり

| 読み | よのなかは むなしきものと しるときし いよよますます かなしかりけり |

|---|---|

| 歌番号 | 巻5-793 |

| 作者 | 大伴 旅人(大宰帥) |

| 詠作時期 | 神亀5年(728)6月23日 |

| 歌の意味 | 世の中は仮のものでむなしいものだと思い知った時こそ、いよいよますます悲しい思いがするものだ。 |

| 解説 | 旅人は大宰府に着任するときに妻と一緒に来ましたが、その妻は大宰府で亡くなりました。さらに都からは別の悲報が届きます(都に残してきた子供の死の知らせとの説もありますが詳細不明)。度重なる悲報によって仏教の「空」(世の中は仮の世で空しい)の考え方を思い知った旅人の、率直で深い嘆きがにじみ出ています。 |

| 歌碑 | 大宰府政庁跡の北側 |

地図の読み込みに関する問題が発生したとき<外部リンク>

青丹よし 奈良の都は 咲く花の におうがごとく 今盛りなり

| 読み | あおによし ならのみやこは さくはなの におうがごとく いまさかりなり |

|---|---|

| 歌番号 | 巻3-328 |

| 作者 | 小野 老(大宰少弐) |

| 詠作時期 | 天平元年(729) |

| 歌の意味 | 青丹が美しい奈良の都は、咲く花がかがやくように、今が真っ盛りだ。 |

| 解説 | 小野老が大宰府の次官として着任したとき、歓迎の宴で老自らが詠んだ歌です。「青丹」は顔料として使われた緑色の土のことです。奈良が産地であったので、奈良の美しさをほめて「青丹よし」と表現しました。 都から遠く大宰府に着任した時の歌だということを踏まえると、都を賛美しているだけではなく、都を離れがたいという望郷の思いも感じる歌です。結局、老は大宰府の役人を長くつとめ、8年後に大宰府で亡くなりました。 |

| 歌碑 | 大宰府政庁跡(大宰府展示館前) |

地図の読み込みに関する問題が発生したとき<外部リンク>

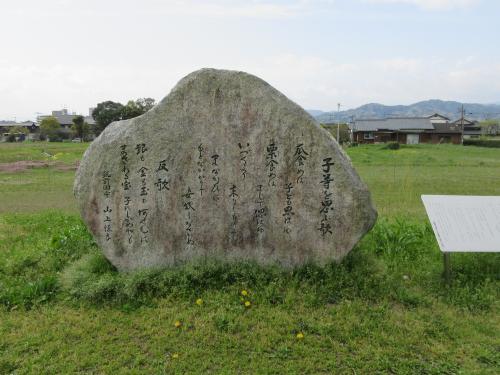

銀も 金も玉も なにせむに まされる宝 子にしかめやも

| 読み | しろがねも くがねもたまも なにせむに まされるたから こにしかめやも |

|---|---|

| 歌番号 | 巻5-803 |

| 作者 | 山上 憶良(筑前守) |

| 詠作時期 | 神亀5年(728)頃 |

| 歌の意味 | 銀も、金も、珠玉も、素晴らしい宝である子に及ぶことなどない。 |

| 解説 | 憶良は、序文・長歌・反歌からなる「子等を思う歌」を詠んでいます。長歌とは、短歌が57577の音で詠むのに対して、5音・7音を何度も繰り返す歌です。反歌は、長歌のあとに添えて、その意味を要約する歌です。この「銀も~」の歌は「子等を思う歌」の長歌に対する反歌です。 序文では「釈迦のような聖人であっても子への愛着という煩悩は断ちがたいもので、まして我々のような凡人は子への愛着を捨てきれない」と悩みながらも、この反歌では子への愛情を素直に表現しています。 |

| 歌碑 | 観世音寺4丁目(観世音寺公民館前) |

地図の読み込みに関する問題が発生したとき<外部リンク>