本文

先史時代の太宰府

3万年前~ 旧石器時代の太宰府

日本列島では約3万年前から人間の営みが確認されています。この頃は海面が現在よりも低く、大陸と日本は地続きでした。現代人につながる人類は20万年前に誕生し、ナウマンゾウなどの大型動物を追って日本列島にやって来ました。

この時代の人々は、土器を持たず、動物を求めて移動しながら石器を用いた狩猟を行っていました。太宰府市域では、宝満山・四王寺山の山すそや丘陵で生活が営まれていたようです。脇道遺跡(わきどういせき)(大字大佐野)では、黒曜石や水晶を用いた石器や、石器の製造過程で生じた多量の欠片がまとまって発見されています。

脇道遺跡から出土した旧石器時代の石器群(市指定文化財)

紀元前1万年~ 縄文時代の太宰府

約1万2千年前には、地球が暖かくなって海水面が上昇し、日本列島はほぼ現在の姿になりました。この頃の人々は、食料の保存や煮炊きのために土器を使うようになります。

市内では、丘陵を中心とした各地でこの時代の生活の痕跡が発見されていますが、ごく小規模なものです。この時代の人々は狩猟・採集のために移動しながら生活しており、キャンプ地として太宰府市域を利用していたようです。

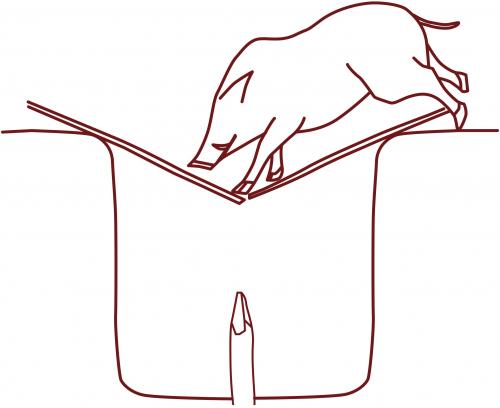

江牟田遺跡(えむたいせき)(梅ヶ丘1丁目)で発見された落とし穴とイメージ図

穴の大きさは約1~1.5メートル四方、深さ約50~80センチメートルで、穴の底には獲物を傷つけるための杭があったと考えられます。

紀元前3世紀頃~ 弥生時代の太宰府

中国大陸から稲作や金属が伝わることで、人々は水田に近い高台に定住して竪穴住居や倉庫のある集落をつくるようになります。人々の集まりは「ムラ」となり、ムラが集まって「クニ」となりました。有名なクニとして、中国の漢から「漢委奴国王(かんのわのなのこくおう)」の金印を与えられた奴国(現在の福岡市・春日市)などがあります。

この時代の太宰府市域では、佐野地区・国分地区・高雄地区で集落が形成されました。集落跡からは、大きな墓や副葬品の青銅製の鏡も発見されていて、身分の差が生まれて有力者が現われていたことを物語ります。ただ、太宰府市域の集落は、福岡平野の周辺地域と比べると数や規模はあまり大きくありません。太宰府は盆地地形であるため、地域の中心となるような大きな勢力は発達していなかったようです。

吉ヶ浦遺跡(よしがうらいせき)(大字高雄)の甕棺墓(かめかんぼ)。死者を大型の土器に入れて地中に埋葬した墓で、北部九州の特徴的な習俗です。

3世紀~6世紀 古墳時代の太宰府

弥生時代のクニは現在の市町村程度の大きさでしたが、次第にクニが統合され、ついには大和地方(奈良県)の豪族が関東から九州にまで力を及ぼす倭国(わこく)が登場しました。この時期には全国の有力者が古墳を盛んに作りました。

太宰府市域では、成屋形古墳(なりやかたこふん)、宮ノ本古墳群(みやのもとこふんぐん)、菖蒲浦古墳群(しょうぶがうらこふんぐん)といった古墳が造られました。

このうち、宮ノ本12号墳(太宰府西中学校あたり)では、丸太をくりぬいた木棺のなかから中国製の青銅の鏡が発見されていて、地区を治めた有力者の墓であったと考えられています。宮ノ本古墳群からは古墳の他にも墓が見つかっており、丘陵上は有力者の墓(古墳)、斜面はそれ以外の人の墓として使われていたようです。

宮ノ本12号墳から発見された獣帯鏡(じゅうたいきょう)(市指定文化財)