○太宰府市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の保育料に関する規則

平成27年3月31日

規則第18号

(趣旨)

第1条 この規則は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第27条第3項第2号、第28条第2項、第29条第3項第2号及び第30条第2項第1号から第3号までに規定する市が定める額(以下「保育料」という。)並びに太宰府市立保育所設置条例(昭和45年条例第291号)第5条及び法附則第6条第4項の規定に基づき保育料の徴収に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において使用する用語の意義は、法において使用する用語の例による。

(保育料)

第3条 特定教育・保育、特別利用保育、特別利用教育、特定地域型保育、特別利用地域型保育又は特定利用地域型保育(以下「特定教育・保育等」という。)を利用する教育・保育給付認定子どもの保護者又は扶養義務者は、当該教育・保育給付認定子どもの年齢、世帯の所得の状況その他の事情に応じて、保育料を支払わなければならない。

2 保育料の額は、別表第1に定めるとおりとする。ただし、子ども・子育て支援法施行令(平成26年政令第213号)第4条第1項に規定する教育認定子ども及び満3歳以上保育認定子どもの保育料は、零とする。

3 保育所(法第7条第4項に規定する保育所をいう。以下同じ。)において、月の途中で入所又は退所した場合のその月の保育料は、次に掲げる区分に応じて、当該各号に定める方法により算定した額とする。

(1) 月途中入所の児童の場合 別表第1により定まる月額にその月の途中入所日からの開所日数(25日を超える場合は、25日)を乗じて得た額を25で除した額(10円未満の端数は切り捨てる。)

(2) 月途中退所の児童の場合 別表第1により定まる月額にその月の途中退所日の前日までの開所日数(25日を超える場合は、25日)を乗じて得た額を25で除した額(10円未満の端数は切り捨てる。)

4 第2項の保育料は、毎月26日(その日が休日、日曜日又は土曜日に当たるときは、その日の後においてその日に最も近い休日、日曜日又は土曜日でない日)までに、その月分を徴収するものとする。

5 保育料のうち保育所に係るもの(以下「保育所保育料」という。)については市長に、それ以外のものについては直接それぞれ利用する特定教育・保育施設又は特定地域型保育事業者に納付するものとする。

6 公設公営の市立保育所延長保育を利用する教育・保育給付認定子どもの保護者又は扶養義務者は、別表第2に定める延長保育料を市長に支払わなければならない。

7 公設公営の市立保育所年末保育を利用する教育・保育給付認定子どもの保護者又は扶養義務者は、別表第3に定める年末保育料を市長に支払わなければならない。

8 公設公営の保育所一時預かり保育を利用する児童の保護者又は扶養義務者は、別表第4に定める一時保育預かり保育料を市長に支払わなければならない。

9 公設公営の市立保育所を利用する教育・保育給付認定子どもの保護者又は扶養義務者は、別表第5に定める保育所副食費を市長に支払わなければならない。

(平28規則23・令元規則49・一部改正)

(保育料の額の決定等)

第4条 市長は、保育料の額を決定し、又は変更したときは、特定教育・保育等を利用する教育・保育給付認定子どもの保護者又は扶養義務者に対し、その旨を通知するものとする。

(令元規則49・一部改正)

(保育所保育料の督促)

第5条 市長は、特定教育・保育等を利用する教育・保育給付認定子どもの保護者又は扶養義務者が、第3条第4項に規定する納付期限までに保育所保育料を納付しないときは、書面により督促をするものとする。

2 市長は、前項の規定による督促をするときは、当該督促に係る書面を発する日から15日以内の日を納付すべき期限として指定するものとする。

(令元規則49・一部改正)

(保育所保育料の滞納処分)

第6条 市長は、前条第2項の規定により指定した期限までに保育所保育料が納付されないときは、地方税の滞納処分の例により処分することができる。

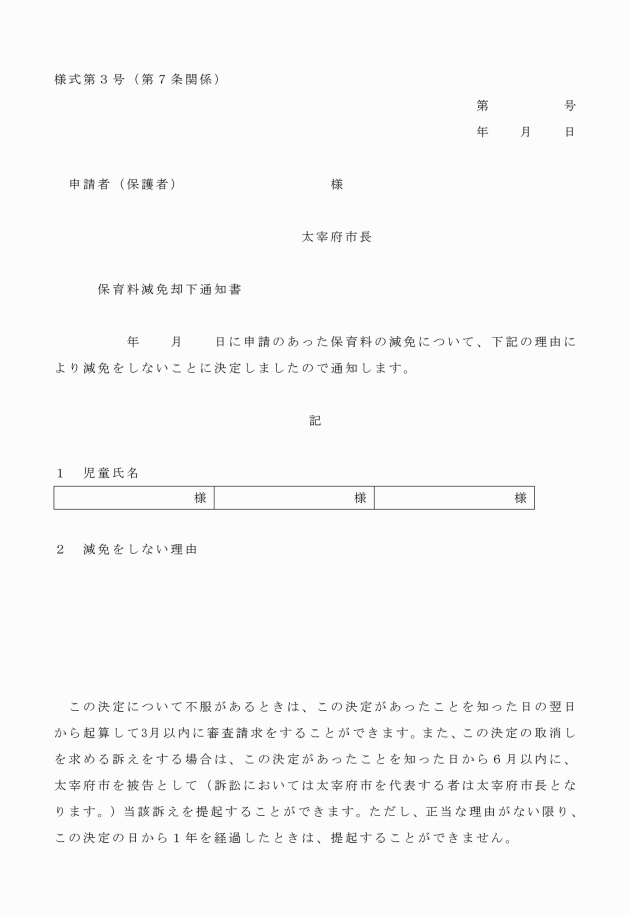

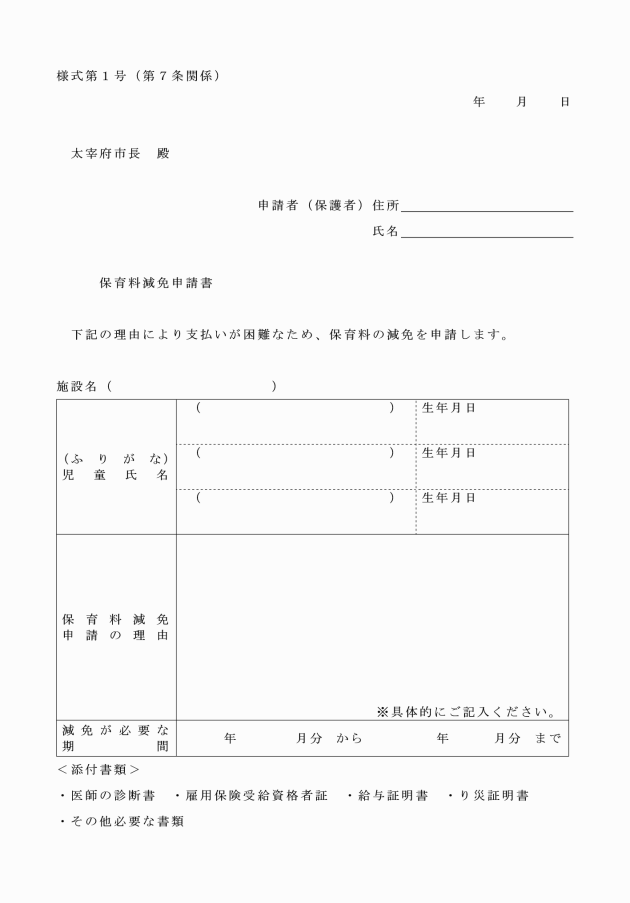

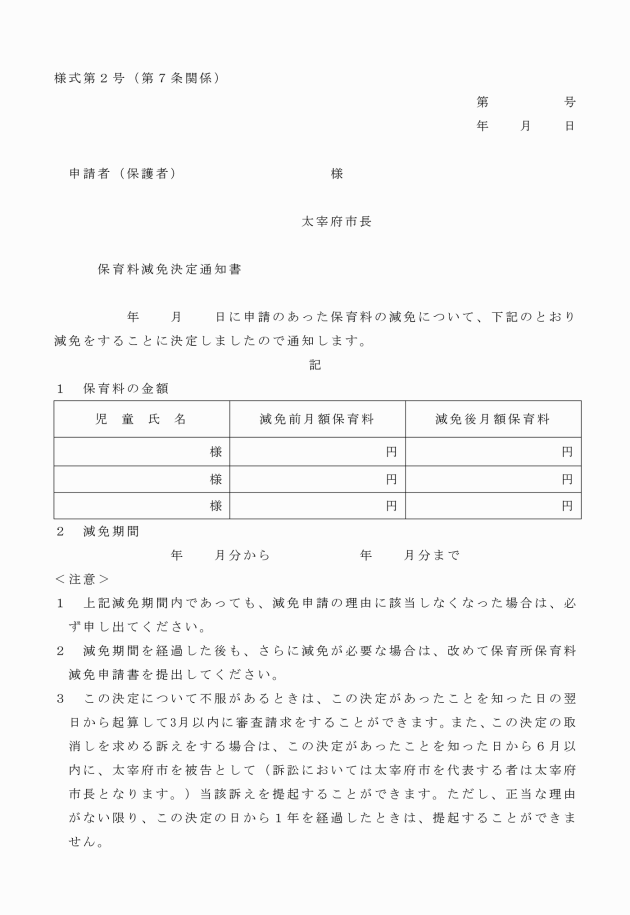

(保育料の減免)

第7条 市長は、保護者又は扶養義務者が災害その他やむを得ない事由により、保育料を納入することが困難であると認めたときは、別表第6に定めるところにより保育料の全部又は一部を減免することができる。

4 保育料の減免を受けている者は、当該減免の理由が消滅した場合は、速やかに市長にその旨を報告しなければならない。

(平28規則23・令元規則49・一部改正)

(過誤納保育料の取扱)

第8条 市長は、保育所保育料に誤納又は過納があったときは、当該保護者又は扶養義務者に還付する。ただし、当該保護者又は扶養義務者に滞納している保育料がある場合は、過誤納保育料をこれに充当することができる。

(令7規則59・追加)

(委任)

第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(令7規則59・旧第8条繰下)

附則

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(太宰府市保育所保育料徴収規則の廃止)

2 太宰府市保育所保育料徴収規則(平成15年規則第46号)は、廃止する。

(経過措置)

3 平成27年3月31日において保育所に入所している児童に係る、同年4月分から同年8月分までの保育料については、「控除廃止の影響を受ける費用徴収制度等(厚生労働省雇用均等・児童家庭局所管の制度に限る。)に係る取扱いについて」(平成23年7月15日雇児発0715第1号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知)により計算された市県民税の所得割の額により別表第1の規定を適用する。この場合において、別表第1中「48,600円未満」とあるのは「6,000円未満」と、「97,000円未満」とあるのは「53,900円未満」と、「169,000円未満」とあるのは「129,200円未満」と、「301,000円未満」とあるのは「261,100円未満」と、「397,000円未満」とあるのは「357,400円未満」と、「397,000円以上」とあるのは「357,400円以上」とする。

附則(平成27年規則第58号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

附則(平成28年規則第23号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

附則(平成28年規則第63号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の太宰府市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の保育料に関する規則の規定は、平成28年4月1日から適用する。

附則(平成28年規則第83号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

附則(平成29年規則第26号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

附則(平成30年規則第24号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

附則(平成31年規則第33号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

附則(令和元年規則第49号)

この規則は、令和元年10月1日から施行する。

附則(令和2年規則第28号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

附則(令和3年規則第29号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

附則(令和4年規則第31号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

附則(令和5年規則第43号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

附則(令和6年規則第31号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

附則(令和7年規則第59号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、改正後の太宰府市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の保育料に関する規則の別表第1の規定は、令和7年9月1日から適用する。

別表第1(第3条関係)

(令元規則49・全改、令2規則28・令3規則29・令4規則31・令5規則43・令6規則31・令7規則59・一部改正)

1 教育を受けたときの保育料の額

(単位:円)

入所児童の属する世帯の階層区分 | 保育料月額 | ||

階層区分 | 定義 | ||

第1 | 生活保護世帯等 | 0 | |

第2―1 | 第1階層を除き、当該年度分(4月から8月までにあっては、前年度分。以下同じ。)の市町村民税非課税世帯でひとり親世帯等(所得割非課税世帯を含む。) | 0 | |

第2 | 第1階層を除き、当該年度分の市町村民税非課税世帯(所得割非課税世帯を含む。) | 0 | |

第3―1 | 第1階層を除き、当該年度分の市町村民税課税世帯であって、その所得割額が次の区分に該当する世帯 | 77,100円以下でひとり親世帯等 | 0 |

第3 | 77,100円以下 | 0 | |

第4 | 211,200円以下 | 0 | |

第5 | 211,201円以上 | 0 | |

2 保育を受けたときの保育料の額

(単位:円)

入所児童の属する世帯の階層区分 | 保育料月額 上段:保育標準時間下段:保育短時間 | |||

階層区分 | 定義 | 3歳未満児 | 3歳以上児 | |

第1 | 生活保護世帯等 | 0 0 | 0 0 | |

第2―1 | 第1階層を除き、当該年度分の市町村民税非課税世帯でひとり親世帯等 | 0 0 | 0 0 | |

第2 | 第1階層を除き、当該年度分の市町村民税非課税世帯 | 0 0 | 0 0 | |

第3―1 | 第1階層を除き、市町村民税課税世帯であって、その所得割額が次の区分に該当する世帯 | 48,600円未満でひとり親世帯等 | 9,000 9,000 | 0 0 |

第3 | 48,600円未満 | 19,500 19,300 | 0 0 | |

第4―1 | 77,101円未満でひとり親世帯等 | 9,000 9,000 | 0 0 | |

第4 | 97,000円未満 | 30,000 29,600 | 0 0 | |

第5 | 169,000円未満 | 44,500 43,900 | 0 0 | |

第6 | 301,000円未満 | 61,000 60,100 | 0 0 | |

第7 | 397,000円未満 | 80,000 78,800 | 0 0 | |

第8 | 397,000円以上 | 97,080 95,580 | 0 0 | |

備考

1 この表及び別表第4において「生活保護世帯等」とは、生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯(単給世帯を含む。)、中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付受給世帯及び教育・保育給付認定子どもの保護者が児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の4に規定する里親である世帯をいう。

2 この表及び別表5において「ひとり親世帯等」とは、(1)から(7)までのいずれかに該当する世帯をいう。

(1) 母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第6条第6項に規定する配偶者のない者で現に児童を扶養しているものの属する世帯

(2) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条に定める身体障害者手帳の交付を受けている者で居宅において生活しているものが属する世帯

(3) 療育手帳制度要綱(昭和48年9月27日厚生省発児第156号)に定める療育手帳の交付を受けている者で居宅において生活しているものが属する世帯

(4) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条に定める精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者で居宅において生活しているものが属する世帯

(5) 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)に定める特別児童扶養手当の支給対象児で居宅において生活しているものが属する世帯

(6) 国民年金法(昭和34年法律第141号)に定める国民年金の障害基礎年金等の支給を受けている者で居宅において生活しているものが属する世帯

(7) 保護者の申請に基づき、生活保護法に定める要保護者等特に困窮していると市長が認めた世帯

3 この表及び別表5における所得割(地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第2号に規定する所得割をいう。同法第328条の規定によって課するものを除く。)の額の計算については、同法第314条の7、同法第314条の8、同法第314条の9、同法附則第5条第3項、同法附則第5条の4第6項及び、同法附則第5条の4の2第6項、同法附則第5条の5第2項及び同法附則第45条の規定は適用しないものとする。

4 この表及び別表5における子どもの年齢計算については、子どものための教育・保育給付に係る保育が行われた日の属する年度の初日の前日を基準日として行うものとし、その年齢は当該年度中に限り変更しないものとする。

5 生計を一にする世帯に属する子どもが教育・保育給付認定子どものみである場合の保育料の月額は、第1子(当該教育・保育給付認定子どものうち、最年長の者をいう。5において同じ。)についてはこの表に掲げる額の全額とし、第2子(当該給付認定子ども教育・保育給付認定子どものうち、第1子を除き最年長の者をいう。5において同じ。)については同表に掲げる額の2分の1に相当する額とし、第3子以降の子ども(当該教育・保育給付認定子どものうち、第1子及び第2子以外の者をいう。)については0円とする。

6 生計を一にする世帯において、教育・保育給付認定子ども及び(1)から(6)まで(保育を受ける教育・保育給付認定子どもに係る保育料の月額を決定する場合にあっては、(1)を除く。)に該当する子どもがいる場合の保育料の月額は、これらの者のうち最年長のもの(6において「第1子」という。)が教育・保育給付認定子どもであるときはこの表に掲げる額の全額とし、第1子を除き最年長の者(6において「第2子」という。)が教育・保育給付認定子どもであるときは同表に掲げる額の2分の1に相当する額とし、第3子以降の子ども(第1子及び第2子以外の者をいう。)については0円とする。

(1) 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する小学校又は同法第76条第1項に規定する特別支援学校の小学部の第1学年から第3学年までに在籍する子ども(第3学年の終わりの日までに満9歳に達する子どもに限る。)

(2) 学校教育法第1条に規定する幼稚園のうち、特定教育・保育施設でないものに在籍する子ども

(3) 学校教育法第76条第2項に規定する特別支援学校の幼稚部に在籍する子ども

(4) 児童福祉法第6条の2の2第2項に規定する児童発達支援、同条第3項に規定する医療型児童発達支援又は同条第5項に規定する居宅訪問型児童発達支援を利用している小学校就学前子ども

(5) 児童福祉法第43条の2に規定する児童心理治療施設に通う小学校就学前子ども

(6) 児童福祉法第59条の2に規定する届出をした保育施設に在籍する小学校就学前子ども

7 5及び6の規定にかかわらず、ひとり親家庭等であって、保育を受けたときの保育料の額の階層区分3―1の月額は、第1子についてはこの表に掲げる額の全額、第2子以降については0円とし、保育を受けたときの保育料の額の階層区分4のうち所得割額が77,101円未満である場合にあっては、第1子については階層区分3―1に掲げる額の全額、第2子以降については0円とする。

8 5及び6の規定にかかわらず、保育を受けたときの保育料の額で所得割額が57,700円未満(ひとり親家庭等については77,101円未満)であるときは、子ども・子育て支援法施行令第14条に規定する複数の特定被監護者等がいる教育・保育給付認定保護者に係る特例を適用する。

9 5及び6の規定にかかわらず、生計を一にする保護者又は扶養義務者に監督・保護されている者が3人以上いる世帯において、これらの者のうち最年長のものから数えて第3子以降については0円とする。

別表第2(第3条関係)

延長保育料

(単位:円)

区分 | 保育利用時間帯 | 月額 | 日額 |

保育標準時間 保育短時間 | 18時から19時まで | 3,000 | 500 |

保育短時間 | 7時から8時まで | ― | 100 |

8時から9時まで | ― | 100 | |

17時から18時まで | ― | 100 |

別表第3(第3条関係)

年末保育料

(単位:円)

同一世帯での区分 | 日額 |

1人目 | 3,000 |

2人目 | 1,500 |

3人目 | 0 |

別表第4(第3条関係)

(平28規則23・追加)

一時預かり保育料

(単位:円)

世帯区分 (利用日) | 年齢区分 (利用月の初日) | 保育料額 | |

日額 | 半日額 | ||

一般 | 3歳未満児 | 2,500 | 1,300 |

3歳以上児 | 1,800 | 1,000 | |

生活保護世帯等 | 無料 | 無料 | |

備考

日額は、午前9時から午後5時まで利用した場合の金額で、半日額は、午前9時から午後1時まで又は午後1時から午後5時までのいずれかを利用した場合の金額(給食費、おやつ代を含む。)とする。

別表第5(第3条関係)

(令元規則49・追加)

保育所副食費負担金

(単位:円)

年齢区分 | 月額 |

3歳以上児 | 4,500 |

3歳未満児 | 0 |

備考

1 生計を一にする世帯において、教育を受けたときの保育料の額における階層区分が第1階層から第3―1階層の属する子ども並びに保育を受けたときの保育料の額における階層区分が第1階層から第3―1階層の属する子ども及び第4階層のうち所得割額が57,700円未満(ひとり親家庭等世帯においては77,101円未満)の世帯の属する子どもの副食費は0円とする。

2 生計を一にする世帯に属する子どもが教育・保育給付認定子どものみである場合の保育所副食費負担金の月額は、第3子以降の子ども(当該教育・保育給付認定子どものうち、第1子(当該教育・保育給付認定子どものうち、最年長の者をいう。)及び第2子(当該教育・保育給付認定子どものうち、第1子を除き最年長の者をいう。)以外の者をいう。)については0円とする。

3 生計を一にする世帯において、子ども及び(1)から(6)まで(保育を受ける子どもに係る保育所副食費負担金の月額を決定する場合にあっては、(1)を除く。)に該当する子どもがいる場合の保育所副食費負担金の月額は、第3子以降の子ども(第1子(これらの者のうち最年長のもの)及び第2子(第1子を除き最年長の者)以外の者をいう。)については0円とする。

(1) 学校教育法第1条に規定する小学校又は同法第76条第1項に規定する特別支援学校の小学部の第1学年から第3学年までに在籍する子ども(第3学年の終わりの日までに満9歳に達する子どもに限る。)

(2) 学校教育法第1条に規定する幼稚園のうち、特定教育・保育施設でないものに在籍する子ども

(3) 学校教育法第76条第3項に規定する特別支援学校の幼稚部に在籍する子ども

(4) 児童福祉法第6条の2の2第2項に規定する児童発達支援、同条第3項に規定する医療型児童発達支援又は同条第5項に規定する居宅訪問型児童発達支援を利用している小学校就学前子ども

(5) 児童福祉法第43条の2に規定する児童心理治療施設に通う小学校就学前子ども

(6) 児童福祉法第59条の2に規定する届出をした保育施設に在籍する小学校就学前子ども

別表第6(第7条関係)

(平28規則23・旧別表第4繰下、令元規則49・旧別表第5繰下)

減免対象者 | 適用要件 | 減免方法 | 減免期間 | 添付書類 |

疾病、休業、失業等により前年に比べ著しく所得の見込額が減少し、保育料の全部又は一部の支払いが困難であると認められる者 | 当該年の推定所得の見込額が前年に比べ、10分の3以上減少した者 | 当該年の推定所得に基づく税額を算出し、該当する階層区分の保育料の額とする。 | 申請のあった日の属する月(入所の日から3か月以内に申請があった場合は、入所の月)から、年度末までのうち、必要と認める期間。ただし、すでに納入済の保育料がある場合には、その翌月から行うものとする。減免期間終了後において、なお減免を必要とする場合は、その都度、所定の手続を行うものとする。 | 医師の診断書 雇用保険被保険者証受給資格者証 給与証明書 その他必要と認める書類 |

災害により資産に著しい損害を受けたため、保育料の全部又は一部の支払いが困難であると認められる者 | 災害により、児童及びその親族が常時居住する家屋又は家財の10分の3以上を損失した場合 | 保育料の月額に備考の3に示す割合を乗じて得た額を減額して算出した額の直近の低い階層の保育料の額とする(損害の程度を算出する場合の損害金額及び損失の金額は、保険金、損害賠償金等により補填された金額を除く)。 | 罹災証明書 その他必要と認める書類 | |

その他市長が特別の理由があると認め、保育料の全部又は一部の支払いが困難であると認められる者 | 必要に応じた額とする。 | 必要な期間 | 必要と認める書類 |

備考

1 この表中「失業」とは、その者が、離職し、労働の意思及び能力を有するにも関わらず、職業に就くことができない状態にあることをいい、原則として雇用保険法(昭和49年法律第116号)の失業認定を受けた者及びこれと同一の事情にある者とする。

2 この表中「当該年の推定所得」とは、別表第1に規定する市町村民税の額の算定の基礎となる収入金額に退職金及び雇用保険法の規定による失業給付金等を加算した金額から算出される額とする。

3 災害時における減免割合表

損害の程度 前年分所得額の合計 | 減免割合 | |

10分の3以上 10分の5未満 | 10分の5以上 | |

300万円未満 | 2分の1 | 3分の2 |

450万円未満 | 4分の1 | 2分の1 |

600万円未満 | 8分の1 | 4分の1 |

600万円以上 | 16分の1 | 8分の1 |

(令7規則59・全改)

(平27規則58・一部改正)

(平27規則58・一部改正)