○太宰府市社会福祉法人等による障害福祉サービス利用者負担額軽減措置補助金交付規則

平成19年6月28日

規則第31号

(目的)

第1条 この規則は、障害者福祉サービスを提供する社会福祉法人又は市町村若しくは都道府県が実施する社会福祉事業体(以下「社会福祉法人等」という。)が、低所得で生計が困難である者に対し、当該障害福祉サービスの利用に係る利用者負担額を軽減する事業(以下「軽減措置」という。)を実施した場合に、本来社会福祉法人等が受領すべき金額の一部に対し、市が補助をすることにより、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)の円滑な施行及び障害福祉サービスの利用促進を図ることを目的とする。

(平25規則42・一部改正)

(1) 訪問系サービス 法第5条第2項に規定する居宅介護、同条第3項に規定する重度訪問介護、同条第5項に規定する行動援護又は同条第9項に規定する重度障害者等包括支援をいう。

(2) 日中活動サービス 法第5条第7項に規定する生活介護、同条第12項に規定する自立訓練(障害者支援施設において行うものを除く。)、同条第13項に規定する就労移行支援又は同条第14項に規定する就労継続支援(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則(平成18年厚生労働省令第19号。以下「省令」という。)第6条の10第1号に規定する就労継続支援A型であって、同号に規定する便宜を供与する事業所の負担により利用者負担額を軽減するものを除く。)をいう。

(3) 通所に係る旧法施設支援 法附則第20条の規定により障害福祉サービスとみなされる旧法施設支援のうち、通所による入所者のみを対象とするものをいう。

(4) 入所に係る旧法施設支援 法附則第20条の規定により障害福祉サービスとみなされる旧法施設支援のうち、前号に規定するものを除いたものをいう。

(5) 利用者負担額 障害者等が同一の月に受けた法第29条第1項に規定する指定障害福祉サービスに要した費用(特定費用を除く。)の額の合計額から、法第29条第3項の規定により算定された介護給付費及び訓練等給付費の額を控除して得た額をいう。

2 前項各号に定めるもののほか、この規則において使用する用語の意義は、法、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号。以下「令」という。)及び省令の例による。

(平23規則43・平24規則4・平25規則42・令5規則8・一部改正)

(軽減措置の対象サービス)

第3条 軽減措置の対象となる障害福祉サービス(以下「対象サービス」という。)は、次の各号に掲げる障害福祉サービスであって、社会福祉法人等が提供するものとする。

(1) 居宅(共同生活介護又は共同生活援助を行う住居を除く。)で生活する者に提供される障害福祉サービスであって、次に掲げるもの

ア 訪問系サービス

イ 日中活動サービス

ウ 通所に係る旧法施設支援

(2) 入所に係る旧法施設支援であって、20歳未満の者に提供されるもの

(対象法人等)

第4条 助成事業の対象とする社会福祉法人等(以下「法人等」という。)は、次の各号に掲げる要件をすべて満たす者とする。

(1) 第6条に規定する対象者に対する対象サービスを提供する者

(2) 社会福祉法人等による生計困難者に対する利用者負担額軽減等事業の実施について(平成18年4月3日障発第0403002号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長通知。以下「通知」という。)に基づき、対象サービスを提供する事業所の指定を受けた者で、都道府県知事に対して軽減措置の実施を申し出て、受理されたもの

(軽減措置の対象額)

第5条 軽減措置の対象とする額(以下「対象額」という。)は、対象サービスの利用に係る利用者負担額のうち次の各号に定める額とする。

(1) 令第17条第1項第3号に該当する者については、7,500円を超える額

(軽減措置の対象者)

第6条 軽減措置の対象者とは、市長が対象サービスの利用に係る支給を決定した者であって、次の各号に掲げる要件のすべてに該当する者とする。

(1) 対象サービスを利用しようとする障害者又は障害児の保護者(以下「利用対象障害者等」という。)及び利用対象障害者等の属する世帯の主たる生計維持者(以下「生計維持者」という。)が一定の不動産(その居住の用に供する家屋又は土地をいう。)以外に固定資産を有しないこと。

(2) 利用対象障害者等及び生計維持者の収入の合計額及び預貯金等の合計額がそれぞれ別表の基準額以下であること。

(3) 利用対象障害者等及び生計維持者が社会通念上、利用者負担額軽減措置の対象とするには不適切と考えられる資産を保有しないこと。

(対象者の確認申請)

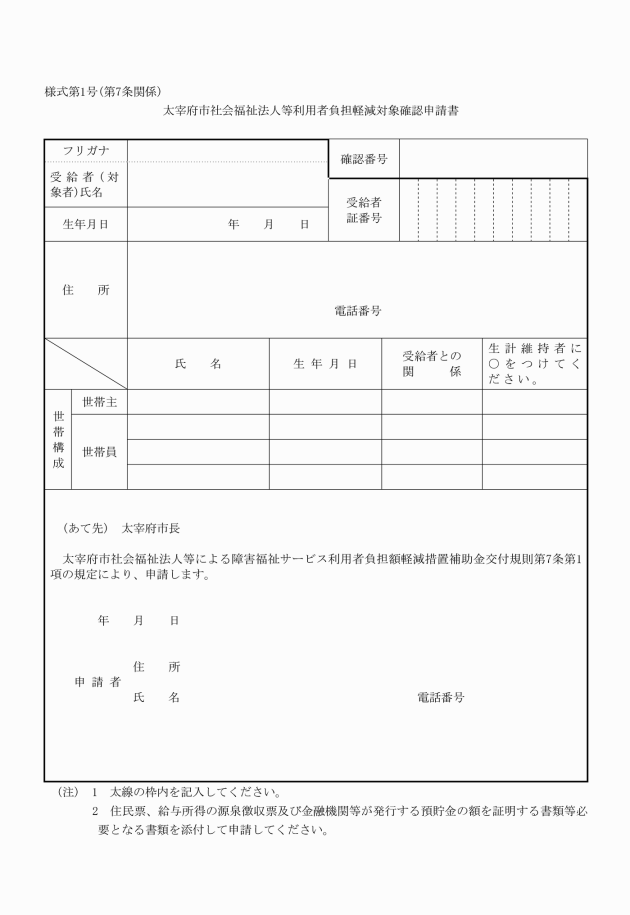

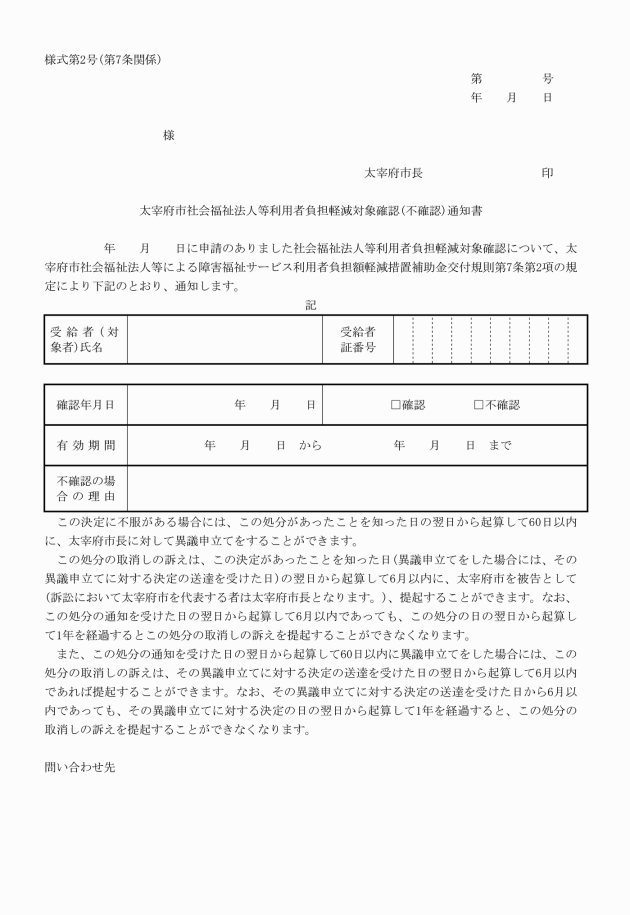

第7条 軽減措置の適用を受けようとする利用対象障害者等は、太宰府市社会福祉法人等利用者負担軽減対象確認申請書(様式第1号)により申請するものとする。

3 市長は、前項の規定により軽減措置の対象であることを確認したときは、法第22条第8項の規定により当該支給決定者等に対して交付する障害者福祉サービス受給者証の特記事項欄に軽減措置の対象者である旨を記載するものとする。

4 市長は、第2項の規定による確認を行う場合において、住民基本台帳における世帯主を生計維持者とみなすことができるものとする。

(平24規則4・一部改正)

(軽減措置の実施方法)

第8条 軽減措置は、一の事業所ごとに行うこととし、軽減措置を実施する複数の事業所(次項に定める軽減措置同一管理事業所が管理する複数の事業所間の場合を除く。)における対象サービスを利用する利用者(以下「利用者」という。)の利用者負担については、当該事業所ごとに軽減措置を適用する。

2 前項の規定にかかわらず、利用者が複数の対象サービスを軽減措置同一管理事業所(同一の法人等が同一の建物又は同一の敷地内等において、軽減措置を実施する複数の事業所が一体的に運営され、かつ、当該一体的に運営されている複数の事業所に係る利用者の利用者負担額について、当該一体的に運営されている複数の事業所分を併せて管理できる事業所をいう。)において利用する場合は、当該軽減措置同一管理事務所における利用者負担額(当該一体的に運営されている複数の事業所における利用者負担額の合計額とする。)を一の事業所における利用者負担額とみなして軽減措置を適用するものとする。

3 前2項の場合において、当該月における利用者負担額に係る軽減措置適用後の利用者の負担額の合計額が負担上限額(令第17条第1項に規定する額をいう。以下同じ。)を超える場合は、負担上限額を上限とする。

4 前項の規定にかかわらず、令第17条第1項第2号に該当する者に対して、日中活動サービス若しくは通所に係る旧法施設支援又は訪問系サービスを組み合わせて提供した場合の利用者負担額は、障害福祉サービスごとに軽減したうえで、当該軽減後の額を合計した額を利用者負担額の上限とする(12,300円を上限とする。)。

(補助金)

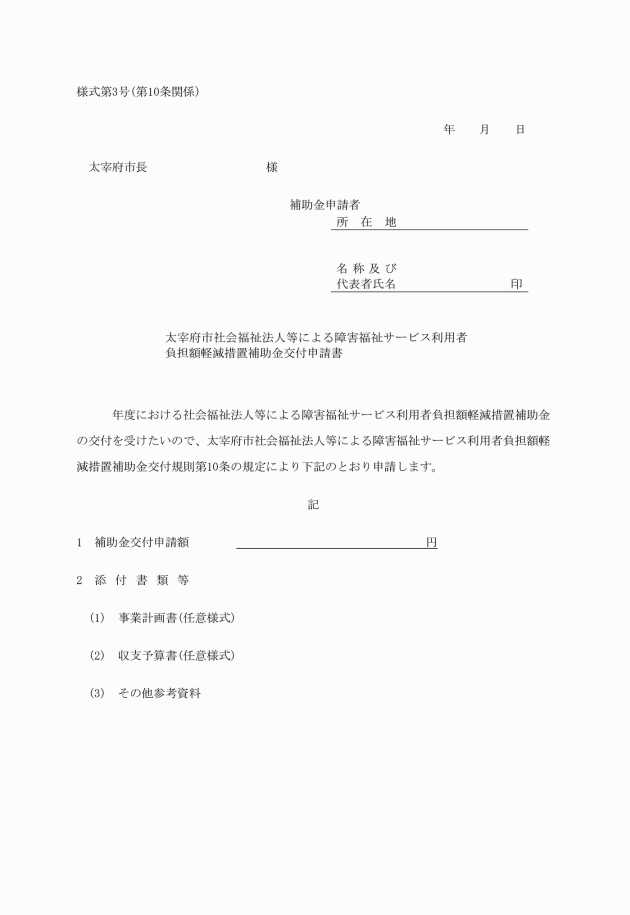

第9条 市長は、法人等が軽減措置に基づき1年間に軽減した対象経費の合計額の一部について補助金を交付する。

2 補助金の額は、次の各号に定める基準額により算出した額とする。

(1) 事業所における1年間の軽減額が、軽減措置を適用しなかった場合に利用者から本来受領すべき利用者負担額の100分の5以内であったときは、事業所における1年間の軽減額に2分の1を乗じた額

(2) 事業所における1年間の軽減額が、軽減措置を適用しなかった場合に利用者から本来受領すべき利用者負担額の100分の5を超えるときは、次の額の合計額

ア 軽減措置を適用しなかった場合に利用者から本来受領すべき利用者負担額の100分の5に2分の1を乗じた額

イ 事業所における1年間の軽減額から軽減措置を適用しなかった場合に利用者から本来受領すべき利用者負担額に100分の5を乗じた額を控除した額に4分の3を乗じた額

(補助金の請求及び交付)

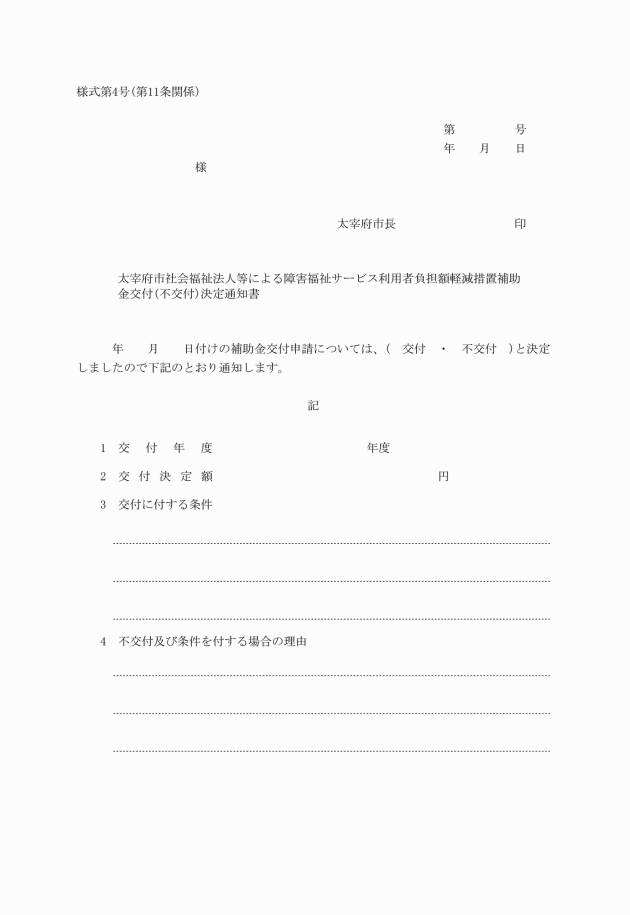

第12条 市長は、前条の規定による補助金の額の決定後、当該決定に係る法人等による請求に基づき、補助金を交付するものとする。

(帳簿の保管)

第14条 法人等は、対象事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、当該帳簿及び証拠書類を、対象事業の完了後5年間保管するものとする。

(委任)

第15条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

附則

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 平成18年4月1日からこの規則の施行の日までの間に、通知に基づき、社会福祉法人等が行った軽減措置については、この規則の規定に基づき行ったものとみなす。

附則(平成23年規則第43号)

この規則は、障がい者制度改革推進本部等における検討を踏まえて障害保健福祉施策を見直すまでの間において障害者等の地域生活を支援するための関係法律の整備に関する法律(平成22年法律第71号)附則第1条第3号に規定する改定規定の施行の日から施行する。

附則(平成24年規則第4号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

附則(平成25年規則第42号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の太宰府市社会福祉法人等による障害福祉サービス利用者負担額軽減措置補助金交付規則の規定は、平成25年4月1日から施行する。

附則(令和5年規則第8号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

別表(第6条関係)

(基準額)

| 単身世帯 | 2人世帯 | 3人世帯 |

収入基準額 | 150万円 | 200万円 | 250万円 |

預貯金等額 | 350万円 | 450万円 | 550万円 |

注 収入基準額については、世帯の人数が1人増えるごとに50万円を加算し、預貯金等額については、世帯の人数が1人増えるごとに100万円加算する。